仕事中毒だと言われる。仕事の話ばかりだと。

自分はそれでいい。

人生の半分以上をそうやって生きてきた。

2014年の春に現在の施設に移籍し、6年が経過した。

肝臓外科手術を一から見直し、私自身のポリシーで手術を始めた。信念に従い、良かれと思うことを行ってきた。

その結果がまた一つ。publishされた。

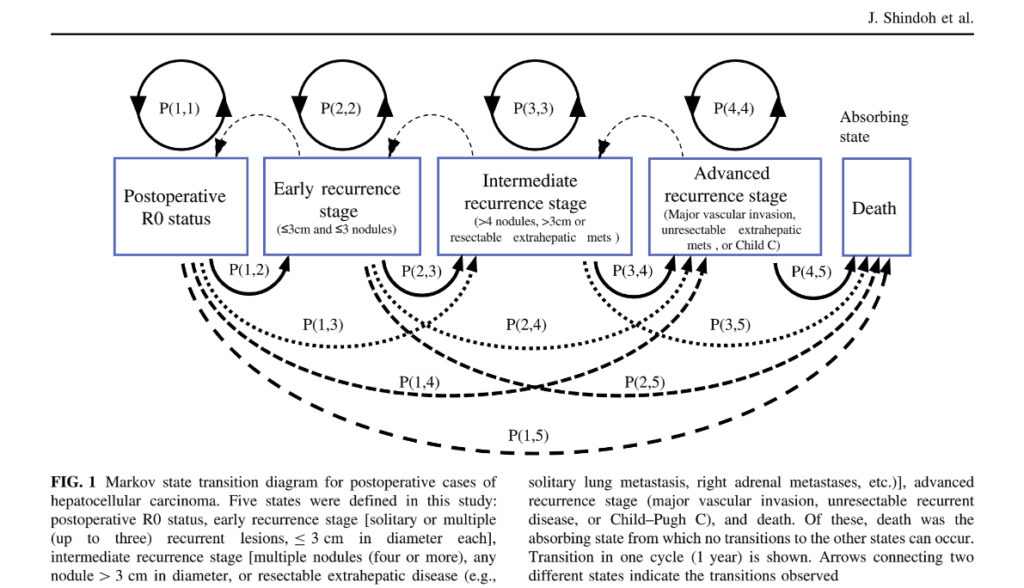

肝細胞癌の初発・再発、単発・多発は腫瘍学的な意味合いが全く異なる。したがって、手術の意義や効果も全く異なる。初発肝癌の進展様式のパターンからどのような術式が妥当であるか、1980年代に解剖学的切除(亜区域切除)が理論的に有利な術式として発表され(Makuuchi M, Surg Gynecol Oncol 1985)、その後20年以上に渡る厳しい技術の標準化と実践の中で、初発・単発の肝癌に対しては解剖学的切除が予後の延長に寄与することが東京大学肝胆膵外科から報告されてきた(Hasegawa K, Ann Surg 2005; Shindoh J, HPB 2013; Shindoh J, J Hepatol 2016)。しかし、世界の多くの施設ではそのような予後延長を企図した術式選択を行わない。論文を出せば大抵誰かから挑戦を受ける。喧嘩を売られても負けるつもりはないし、負けることもないのだが。

個人的には自身の執刀やカルテレビュー等の経験を加えれば、3000件を超える症例の治療成績を見てきた。経験上私が発表してきたデータは臨床の感覚と合致するし、それが正しいという信念で手術をしてきた。今回の報告が明らかにしたのは、解剖学的切除を行う場合とそうでない場合にどのような差が生まれるかということ。

結果はここでは公開しないが、無再発生存率、治療介入成功期間、全生存率いずれも大きな差が存在する。初回の治療選択が、その後の癌の再発進展に影響し、その人の運命を決めてしまうことが明示されている。もはやどのようなロジックで挑戦してこようと、これは真実である。肝癌の手術をする人はそれを一つの知見として知らなくてはいけない。自身の信念やポリシーによらず、この世界は知らないことが罪になる世界だ。

論文を書く理由をいつかこう書いたことがある。自分は臨床で救えなかった患者さんを沢山見送ってきた。医療は分からないことだらけ。しかし、自分たちの目の前には必ず真実がある。それを解き明かし、明日の世界につなげること。それが自分にできるせめてもの敵討ちである。

同じような患者さんを次は救えるように。同じ悔しい思いをしなくて済むように。東大時代手術もさせてもらえずずっと移植のICU管理をしていた頃。Thrombotic microangiopathy、血小板輸血不応症、抗HLA抗体、、、誰も知らない真実を明らかにし、世に送り出してきた。論文を見るたびに亡くなっていった人たちを思い出す。たとえ病勢に勝てず不可抗力だったとしても、患者さんを失って平気なことなどない。医者としていくら年月を重ねても、人の死に慣れることなどない。我々が扱うのは生存曲線ではなく、生身の人間だ。

論文を書くことが、自分にとっての救いになる。