肝細胞癌に対する治療は手術、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈化学塞栓療法(TACE)、肝動注、化学療法、放射線治療、肝移植など様々存在しますが、治療の選び方は、腫瘍の大きさ、数、どこにあるか、肝機能で決まっています。治療選択のアルゴリズムは日本肝臓学会の作成している「肝癌診療ガイドライン」を検索すればインターネット上ですぐに見つけることができます。

日本の治療アルゴリズムを大まかに説明すると、まず肝臓の機能で大きく2つに分けます。各種治療に耐えうる肝臓の機能をもっているのか、そうでないかという分け方です。まずChild-Pugh分類という肝機能評価指標でA、B、C(Cのほうが悪い)に分類します。Child-Pugh分類Cの方は非代償性肝硬変(末期肝硬変)ですので一定の基準を満たす場合は肝移植を検討しますが、それ以外の方は他の治療を受けられるだけの身体状況にはありませんので緩和医療が選択されます。一方、Child-Pugh分類AもしくはBの方はある程度治療に耐える体力があるため、肝臓の外に転移があるか、門脈や静脈の太い枝まで達する腫瘍栓があるか、腫瘍数、腫瘍径はどうかによって最も適切と考えられる治療法を選択します。ここまではさまざまなサイトで得られる情報だと思います。

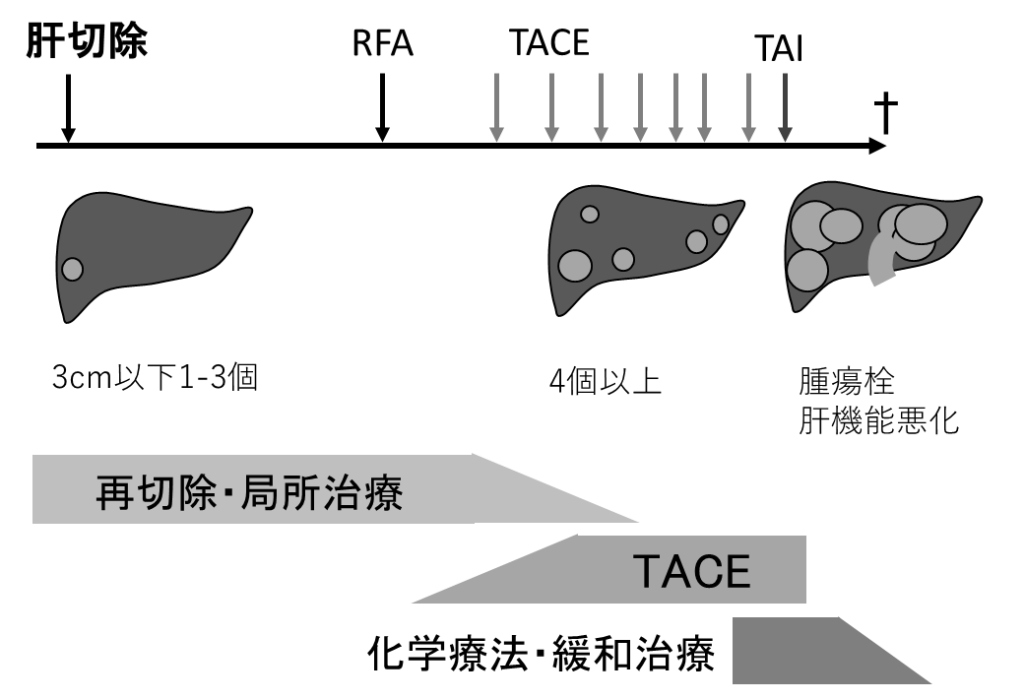

肝細胞癌は切除(または移植)を行うか、RFAで完全に焼ききらない限り根治が困難な腫瘍です。しかし根治を期待してこれらの治療を行っても顕微鏡レベルでは癌が遺残していて再発したり、治療した癌が治ってもまた新しい癌が発生することによって再発したりと、典型的には図6のような診療経過をたどります。肝細胞癌は肝機能が保たれていれば様々な治療を状況に合わせて使用していきますので、再発が起こっても治療を繰り返しながらなんとなく長く生きているというケースが多いちょっと特殊な癌です。しかし長い治療全体の時間軸で見た場合、再発を繰り返すようなパターンでは、治療を繰り返しながらも徐々に癌が進行し、次第に治療の選択肢が狭まり、最終的には腫瘍栓や肝機能悪化のために化学療法、緩和医療しか治療手段がなくなってきます。

このように肝細胞癌は治療で一定の予後延長は期待できても再発が多く、真の意味での根治を得ることがなかなか難しいがんです。図のように様々な治療を加えていくことで最終的な予後の延長を目指すことが肝細胞癌に対する治療の目的ですが、我々がもっている治療のカードをいかにうまく使っていくかがこの生存期間を延ばす上での肝となります。肝細胞癌の治療は長い目で検討すべきものであり、そのカギとなる部分について少し触れておきたいと思います。

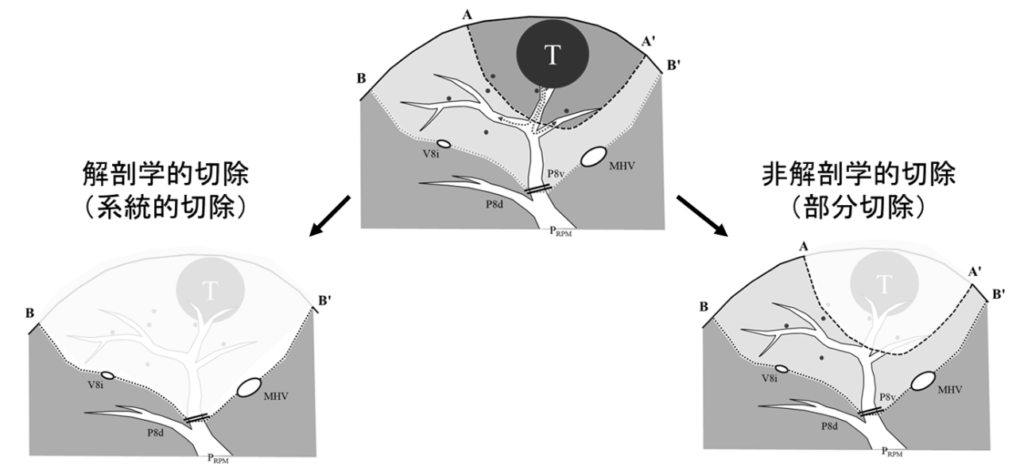

まず、初回治療の選択はとても大切です。肝細胞癌は成長に伴って血管を突き破ってそこに入り込んでいく性質があり、腫瘍を栄養している血管の支配領域に微小ながんの転移が散らばっていることはよく経験します。これは腫瘍径が2cmを超えるあたりから急激に増えることが経験的に知られており、ある程度の大きさがある腫瘍を見えている部分だけをくりぬくような切除を行った場合、この微小転移が残ってしまうリスクが発生します。

図7に模式図を示します。図のTが肝細胞癌を表しています。癌を栄養している血管の領域はB-B’で囲まれた部分になります。肝臓の腫瘍の切除方法には様々ありますが、一つは右側のように、腫瘍から一定の距離をとって肝実質を切離してくる方法(A-A’)です。これは先ほど触れたように、腫瘍を栄養する血管の支配領域とは関係なく「腫瘍をくりぬいてくる」イメージですので、専門用語では「非解剖学的切除(非系統的切除)」と言います。大腸癌肝転移など、肝細胞癌以外の腫瘍を切除する場合はこれは一般的な方法です。

一方、左側のように腫瘍を栄養している血管の領域(B-B’)をきれいに切除してくる方法のことを「解剖学的切除(系統的切除)」といいます。これは肝細胞癌特有の微小転移を含めたがんの根絶を目指す手術の方法です。ある程度の大きさの肝細胞癌ではこのように微小転移が存在する可能性が高まりますので、右側のような切除を行った場合、微小転移がA-B、A’-B’に挟まれた領域に残ってしまい、いずれここから癌が再発してきます。

肝細胞癌に対して解剖学的切除をしたほうがよいかどうかに関しては昔から議論がありますが、少なくとも初回の治療において局所再発を低減するという点では明らかな優越性がいくつかの臨床研究で報告されています。系統的切除の意義がある症例は、初発、単発、5cm以内の肝細胞癌に限定され、それ以上に進行しているものや再発した腫瘍の場合は切除予定範囲を超えてがんが広がっている可能性が高いため系統的切除にこだわる必要はないとされています。系統的切除の意義があるケースはこのように比較的早期の肝細胞癌の症例に限られますが、こうしたケースに対して初回の治療で系統的切除を完遂したかどうかは、その後の再発形式や治療選択へ影響し、最終的な予後の差をもたらす可能性があることが示されています(2)。

では、肝細胞癌に対する初回手術が適切に行われたとして、次に問題になってくるのは再発したときにどうするかという点です。肝細胞癌に対する治療選択は、日本肝臓学会の肝癌診療ガイドラインや、世界的に用いられているBCLCアルゴリズムに沿って行われるのが通常ですが、これらの治療アルゴリズムは「初回治療」の成績をもとに構築されたものであり、再発時も同じ治療の考え方でよいのかということに関するエビデンスは実はありません。

実臨床において再発の際の治療選択は腫瘍の条件や患者さんの状態を鑑みて総合的に判断されますが、肝細胞癌は図6にもあるように再発に対してきちんと治療を追加していくことで予後が延びる癌腫です。したがって、再発が起こってもそれが根治的治療の対象となるような場合は、適切な治療をきちんと選択できるかどうかが予後の延長を企図する上で重要なポイントとなります(3)。

文献

2) Shindoh J, et al. Successful anatomic resection of tumor-bearing portal territory delays long-term stage progression of hepatocellular carcinoma. Ann Surg Oncol 2021;28(2):844-853.

3) Shindoh J, et al. Time-to-interventional failure as a new surrogate measure for survival outcomes after resection of hepatocellular carcinoma. J Gastrointest Surg 2020;24(1):50-57.

書籍公開目次へもどる